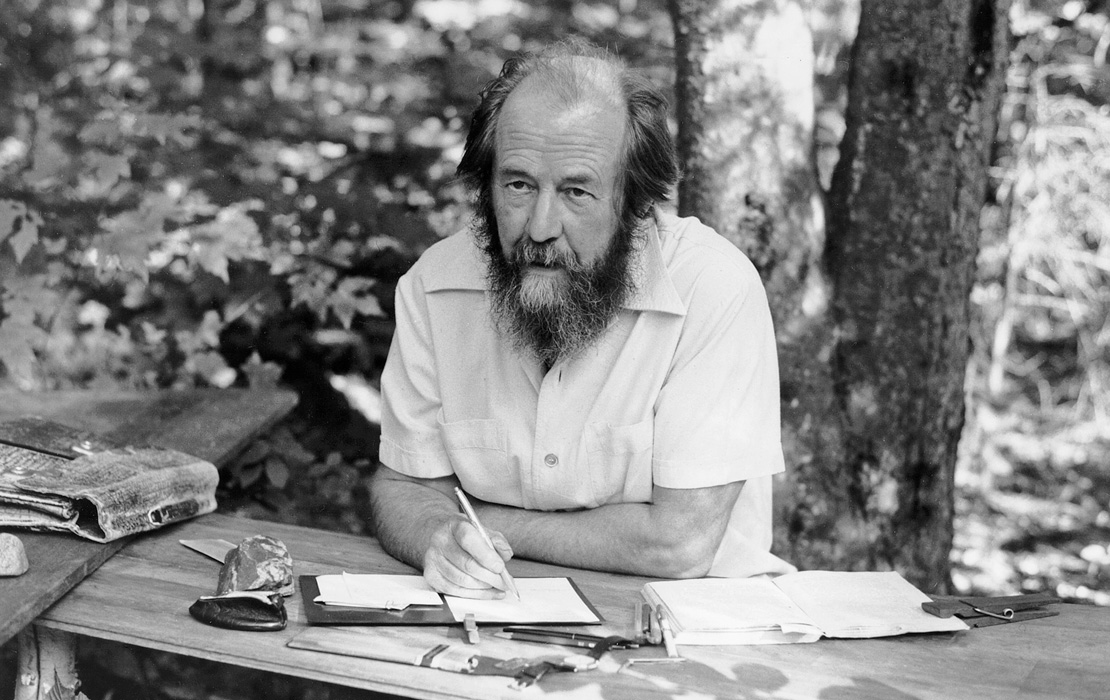

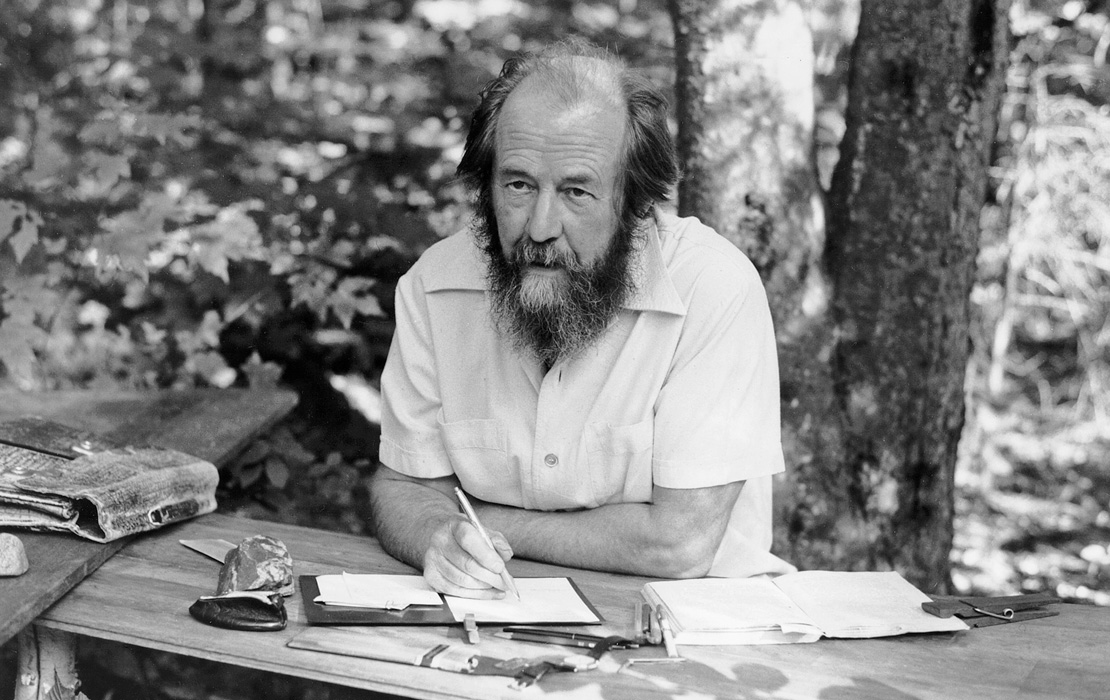

Солженицын не раз вспоминал, как пришло к нему, восьми-девятилетнему мальчику, твердое знание, что он станет писателем: «Почему-то, откуда-то, никем не подсказанное, не навеянное, ничем не обоснованное, во мне к девяти годам взросло ясное убеждение, что я должен стать писателем и буду им. Зачем, почему?.. Сказать что-нибудь важное людям? Но у меня ничего такого не было в душе. Однако сознание возникло — и мне остаётся это удивительным». Взрослый Солженицын называл свои отроческие опусы «шутейным писательством» и был беспощаден к ним: «Ни по какой чёрточке, ни по какой искорке нельзя предсказать, что из этого юноши может выйти писатель. Кроме необъяснимой уверенности и напора — ничего».

Случай, однако, не частый: у десятилетнего автора уже написаны повесть («разбойный детектив»), несколько циклов рассказов (пиратские, приключенческие, попытки научного фантазирования), пылкие стихи и самодельный журнал «ХХ век» (16 выпусков за полтора года, у всех текстов один автор, и он же, по совместительству, — художник-редактор-корректор-издатель), а в замыслах — комедия и роман. По бумажному кризису 1920–30-х годов все это бурлящее вдохновение выливалось на цветные бланки расходных ордеров (с места работы матери), на вырванные тетрадные листы в линейку и убогие, чудом раздобытые блокноты в клетку.

Все школьные годы юный сочинитель не оставляет литературных занятий, но в 1936 поступает на физико-математический факультет Ростовского университета. Учась на физмате, он посещает и курсы переводчиков с английского, и кружок латинского языка. Задумывает роман о русской революции, для того конспектирует в читальне труды по военной кампании 1914 года. Он — в постоянном напряжении, не теряет ни часа, ему кажется, что жизнь коротка и можно не успеть: «В позднее вечернее время, уже одурев от математики, я сажусь посоветоваться со стеклянным кубом моей чернильницы и вытянуть из неё два десятка строк. Я спешу — что-то же оставить после моей может быть краткой жизни».

Эту пружинную напряженность своей юности описывает Солженицын и в автобиографической повести «Люби революцию»: «Беречь! Беречь время и уплотнять его! — был напряжённый девиз Глеба ещё со школьного времени. Ни на какое ребяческое бортыжанье, пустое слонянье, кроме единственного только футбола, его невозможно было завлечь. Над ним напоминательно парила несчастная смерть отца в 27 лет. (А Лермонтов? А Эварист Галуа?) И Глеб действовал так, как если б и ему было определено столько же».

В первом разделе выставки представлены семь детских и юношеских рукописей, документы и чернильница, с которой «советовался» юноша Солженицын.

Война. В том самом июне 1941 Солженицын окончил последний, пятый курс университета и приехал в Москву сдавать летнюю сессию в МИФЛИ (Московском институте философии, литературы и истории), где уже два года учился заочно. «Шестым курсом» назвал он впоследствии свой фронтовой путь. Пройдя за полгода курс 3-го Ленинградского артиллерийского училища, эвакуированного в Кострому, 22-летний курсант получил звание лейтенанта и был назначен командиром звукоразведывательной батареи. С нею он будет воевать на фронтах Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-м Белорусском, с нею, уже в звании капитана, придет в Восточную Пруссию, где в феврале 1945 будет арестован за крамольную переписку со школьным другом, тоже офицером Красной армии.

«Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований... от критики всей системы обмана и угнетения в нашей стране. <...> От момента, как [письма] стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу». Но не только письма писал фронтовик Солженицын — за дни и недели затиший накопился цикл «Военных рассказов» (подлинники не сохранились), а главное, вспоминал он: «Каждый день всё, что вижу и слышу, — записываю мелким почерком, карандашом (на ходу) в блокноты военного дневника, самодельно изготовленного мне бойцом из нашей звукометрической ленты, другой бумаги не найти, — фронтовые случаи, судьбы, пейзажи, концентраты чьих-то рассказов, сценки, наверняка и зародыши замыслов, пока неясные мне самому, — вот будет главное богатство, какое я вывезу с фронта, если уцелею». К февралю 1945 заполнено уже пять таких драгоценных блокнотов, но при аресте это «главное богатство» брошено оперативниками в чемодан, осургучено и доставлено вместе с автором на Лубянку. А там, на четвертом месяце следствия, — блокноты «зашвырнуты в адский зев лубянской печи, брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и чёрными бабочками копоти взлетели из самой верхней трубы». Под эту трубу на крышу Большой Лубянки выводили арестантов гулять.

«О, эта сажа! Она всё падала и падала в тот первый послевоенный май. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи... Сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов! — целая погибшая культура... Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было!..»

Из всего написанного в военные годы сохранился единственный подлинник — тезисы доклада «Битва за Ростов», прочитанного лейтенантом Солженицыным в ноябре 1942 года для командного состава артдивизиона. Он и представлен во втором разделе выставки наряду с военными документами, ордером на арест и анкетой арестованного капитана Солженицына.

Вослед потянулись одиннадцать лет тюрем, лагерей, ссылки, в эти годы и произошло становление Солженицына-писателя, каким мир узнал его, прочитав «Один день Ивана Денисовича». Но до того поворотного года еще далеко, а пока, попав на «шарашку», где работают заключенные-специалисты и где держат для них неплохую библиотеку, Солженицын сверх 14-часового рабочего дня жадно читает, открывает для себя ошеломительное богатство словаря Даля, конспектирует книги по истории философии — и тайно пишет, снова пишет. Рукописные подлинники тюремных стихов и начатой на шарашке поэмы «Дороженька» не сохранились (автор сжигал их, держа лишь в памяти), но уцелели фрагменты задуманного еще в юности романа о революции (начальные главы «Августа Четырнадцатого») и повести «Люби революцию», сбереженные вольной сотрудницей шарашки, когда Солженицына отправили этапом в Экибастуз (Степлаг). Их тоже может видеть посетитель выставки, вместе с конспектами по истории философии и выписками из словаря Даля.

Три года этапов и каторжного лагеря оказались для Солженицына высоко плодотворными: «Иногда в понуренной колонне, под окрики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху — скорей туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив. Но как же писать в Особом лагере? <...> Память—это единственная заначка, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы... Я решил писать маленькими кусочками по 12–20 строк, отделав — заучивать и сжигать». В помощь запоминанию и для самопроверки использовал Солженицын самодельные четки и блокнотик, куда зашифровывал число строк в стихах, главах, сценах, — они сохранились, и мы можем видеть эти «реквизиты» лагерного писательства.

Сочиненные без бумаги и вывезенные из лагеря в памяти стихи, поэма «Дороженька», пьесы «Пир победителей» и «Пленники» были записаны Солженицыным уже в ссылке, в казахском ауле Кок-Терек, куда он был сослан навечно, где пережил и счастье учительства («Я захлебнулся преподаванием, и три года... был счастлив даже им одним»), и страшную болезнь («Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание. Это был страшный момент: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор»). В ссылке сочинена пьеса «Олень и шалашовка» и начат роман «В круге первом», но единственный несожженный рукописный подлинник, сохранившийся от ссыльных лет и представленный на выставке, — это литературно-критический этюд «Протрём глаза!» (о грибоедовском «Горе от ума»).

Через два месяца после ХХ съезда партии Хрущев распустил ссылку для осужденных по политической 58-й статье. «Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила». В поселке Мезиновский, посреди мещерских торфоразработок Владимирской области, стал учить детей физике и математике теперь уже вольный учитель Солженицын.

А поселился он в соседней деревне Мильцево у Матрены Васильевны Захаровой. (Через полгода погибнет Матрена нелепой смертью, но вскоре постоялец своим рассказом поставит вечный памятник ей и ее двору.) В Мильцеве Солженицын «захлебно писал» роман «В круге первом», окончил первую редакцию. А следующий учебный год начал уже в Рязани, где пять лет, с 1957 по 1962, преподавал физику и астрономию в средней школе, а в свободное время писал тайно. Весной 1959 всего за полтора месяца написал рассказ об одном дне одного зэка, осенью — «Матрёнин двор». К началу 1960-го был закончен сценарий «Знают истину танки», до лета написаны автобиографические главы будущего «Архипелага». В эти годы в его писательский быт входит пишущая машинка, и все растет объем написанного и перепечатанного. «Важней всего и был объём вещи, — не творческий объём в авторских листах, а объём в кубических сантиметрах. Тут выручали меня ещё не испорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти её из Москвы; теснейшая, строчка к строчке, без всяких полей и двусторонняя перепечатка; а по окончании перепечатки — сожжение всех набросков, планов и промежуточных редакций, и главного беловика рукописи тоже: один огонь я признавал надёжным ещё с первых литературных шагов в лагере. По этой программе пошёл и роман „В круге первом", и рассказ „Щ-854", и сценарий „Знают истину танки", не говоря о более ранних вещах».

И потому в этом разделе мы можем представить лишь один рукописный подлинник — рассказ «Захар-Калита». Все остальное — в авторской машинописи, приобретшей права оригинала. Такова и самая ранняя из сохранившихся редакций романа «В круге первом». Эта авторская перепечатка уникальна по своему исполнению и виду.

Осенью 1961 одна из таких необычных машинописей легла на стол А.С. Берзер, редактора отдела прозы самого либерального советского журнала «Новый мир». Странная на вид «пещерная рукопись» была перепечатана в соответствии с журнальными требованиями и подана главному редактору А.Т. Твардовскому со словами: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». «В шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского, — оценил позже Солженицын. — ...Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ — первый раз, потом и второй. Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утренние, уже Твардовский и не ложился. Он звонил и велел узнавать: кто же автор и где он. Особенно понравилось ему, что это — не мистификация какого-нибудь известного пера, что автор — и не литератор, и не москвич».

С той ночи Твардовский решил во что бы то ни стало опубликовать рассказ об одном дне Ивана Денисовича в своем журнале.

«Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Всё преодолеть, до самых верхов добраться... Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Чёрта с два! Вот она, в этой папке с завязочками». Отчаянными усилиями и сложными маневрами Твардовского рассказ был напечатан в ноябрьской книжке «Нового мира» за 1962 год стотысячным тиражом. В редакции журнала бесперебойно звонил телефон, благодарили, плакали, искали автора.

В библиотеках записывались в очередь, на улицах москвичи осаждали киоски. Вот вспоминает академик С.С. Аверинцев: «Чего стоило идти по Москве... видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же, уже разошедшийся журнал! Никогда не забуду... человека, который не умел выговорить название „Новый мир" и спрашивал у киоскёрши: „Ну, это, это, где вся правда-то написана!" И она понимала, про что он; это надо было видеть... Тут уж не история словесности — история России». В том же ноябре Варлам Шаламов писал Солженицыну: «Я две ночи не спал — читал повесть, перечитывал, вспоминал... Повесть — как стихи — в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что „Новый мир" с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал».

Эта «пещерная рукопись», так много изменившая в жизни нашей страны, недавно вернулась в Архив А.И. Солженицына, и ее можно видеть на выставке.

Не прошло и полугода с публикации «Одного дня Ивана Денисовича», как началась контратака партийных охранителей. Журнал «Новый мир» обвиняли в очернительстве, против Солженицына развернулась кампания клеветы с закрытых трибун и травля в открытой печати. Но к тому времени рассказ был прочитан миллионами наших граждан и в переводах издан на десятках европейских и азиатских языков.

А главное — публикация «Ивана Денисовича» будто прорвала плотину. «Письма мне, письма, уже сотни их, — ошеломлен Солженицын, — и новые пачки доставляют из „Нового мира", и каждый день притаскивает рязанская почта — просто „в Рязань", без адреса... Взрыв писем от целой России, нельзя вобрать ни в какие лёгкие, и какая же высота обозрения жизней зэческих, никогда прежде не достижимая, — льются ко мне биографии, случаи, события». Вот когда задача писать «Архипелаг» стала нравственно неизбежной.

Так Солженицын стал доверенным летописцем народного горя. «Кроме всего, что я вынес с Архипелага — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах — 227 свидетелей... Это наш общий памятник всем замученным и убитым».

Солженицын писал «Архипелаг» в «Укрывище», глухом эстонском хуторе, «две зимы кряду... скрытый начисто от ГБ, и от слухов». В первую зиму (1965/1966) он пробыл на хуторе 65 дней, во вторую (1966/1967) — 81. «Так, как эти 146 дней в Укрывище, я не работал никогда в жизни, — вспоминал Солженицын, — это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойкóм пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей. <...> Связи с внешним миром я себе не оставил никакой, что делалось там... и не могло меня касаться: я соединился со своим заветным материалом на отшибе мира, и единственная и последняя жизненная цель была — чтоб из этого соединения родился „Архипелаг", хотя б на том и умер я сам. <...> Это были вершинные недели и моей победы и моей отрешённости».

Драгоценную рукопись сохранили эстонские зэки-друзья. Закопанная в землю, она пережила арест и изгнание своего хозяина и была возвращена ему через 28 лет. И посетители выставки могут видеть это главное сокровище Архива Солженицына.

В сентябре 1965 госбезопасность арестовала рукописи писателя, хранившиеся у его друзей, среди прочего — роман «В круге первом» и пьесу «Пир победителей». Попытки Твардовского напечатать повесть «Раковый корпус» остались безуспешны. Травля и клевета набирали обороты, введен был запрет на само имя Солженицына и на все, что выходило из-под его пера. Тогда книги Солженицына подхватил Самиздат. И «Раковый корпус», и «В круге первом», и «Крохотки» — передавали из рук в руки, читали по ночам, фотографировали, перепечатывали на пишущих машинках (компьютеров еще не было!), а то и переписывали от руки — на выставке можно видеть «Раковый корпус», каллиграфически переписанный сотрудницей тбилисской киностудии.

В мае 1967 Солженицын отправил открытое письмо к IV съезду писателей СССР, он требовал «упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями», обличал руководство Союза писателей: никогда оно не выступало в защиту авторов, даже тех, кто «составят украшение нашей поэзии ХХ века», но «неизменно проявляло себя первым среди гонителей». «Свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — ещё успешнее и неоспоримее, чем живой... Но, может быть, многие уроки научат нас наконец не останавливать пера писателя при жизни? Это ещё ни разу не украсило нашей истории».

Последствия такого выступления были непредсказуемы, и Солженицын решил, что «время пришло кое-что на всякий случай объяснить»: за месяц до съезда написал книгу «Бодался телёнок с дубом», с горькой иронией определив ее жанр как «Очерки литературной жизни». В последующие годы книга обрастала Дополнениями, на выставке же мы представляем рукопись первой части, написанной «между двумя глыбами, — одну откатил, перед второй робею»: уже окончен «Архипелаг ГУЛАГ», еще не начато «Красное Колесо». «То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво — когда писатели», — так начинается рассказ о тайном писательстве, o замечательном поэте-редакторе Твардовском, о «бодании» с властями.

В марте 1969 Солженицын обратился наконец к своему главному замыслу, начал работу над исторической эпопеей «Красное Колесо». А в ноябре того же года его исключили из Союза писателей. «Слепые поводыри слепых! — бросил он в ответ секретариату Союза. — Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте тяжёлые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. <...> Гласность, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества... Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там». Положение писателя в отечестве становилось не только шатким, но угрожающим. В Рязани с ним можно было расправиться без большого шума. Неоценимую поддержку оказали Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, предложившие другу свой кров на даче под Москвой.

Еще через год, в октябре 1970, Солженицыну присудили Нобелевскую премию: «За нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы». В Стокгольм лауреат, однако, не поехал, опасаясь, что его не пустят обратно, отрежут от родины. Нобелевские знаки писатель получил спустя четыре года, уже после изгнания из СССР. Медаль и диплом нобелевского лауреата выставляются впервые.

Летом 1971 Солженицын, которого по-прежнему не печатают в СССР, открыто публикует в Париже по-русски первый Узел «Красного Колеса» — «Август Четырнадцатого», а сам уже погружен в следующий, «Октябрь Шестнадцатого». Готовый «Архипелаг» пока «в засаде», ведь открыть его — это голова на плаху, и после «Архипелага» уже не написать Роман о Революции. Солженицын решает публиковать «Архипелаг» в мае 1975, но события опережают: в августе 1973 в Ленинграде КГБ выслеживает одно из хранений и захватывает машинописный экземпляр.

«Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать её», — этими словами открывалось первое издание «Архипелага ГУЛАГа», вышедшего в свет 28 декабря 1973 в парижском эмигрантском издательстве «ИМКА-Пресс». С середины января 1974 в центральной печати распалилась шумная газетная травля, с каждым днем накалявшая градус «народного гнева». Навстречу несутся европейские отклики: «Против вооружённых повстанцев можно послать танки, но — против книги?», «Расстрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы, как прав Солженицын».

Западные журналисты в Москве пробиваются к писателю: «Как, вы думаете, поступят с вами власти?» Он отвечает: «Совершенно не берусь прогнозировать. Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, её забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана — и этого уже никому никогда не стереть». Он объявляет, что отказывается от гонораров за «Архипелаг»: они пойдут на поддержку семей политзаключенных в Советском Союзе (так возник солженицынский Фонд помощи, работающий по сей день).

На Политбюро ЦК КПСС было решено выслать Солженицына из СССР. 12 февраля он был арестован, 13 февраля в Лефортовской тюрьме писателю зачитали Указ о лишении гражданства, конвой из восьми человек сопровождал его до аэропорта Шереметьево и в полете, до приземления во Франкфурте-на-Майне. «А в кармане — кусок лефортовского хлеба: как в сказке удаётся из дурной ворожбы вырвать, унести вещественный кусок: что — было, что не приснилось. Да я б и без этой краюхи не забыл».

Теперь и мы можем смотреть на эту чудом сохранившуюся, засохшую краюху ржаного хлеба, как в сказке вырванную из «дурной ворожбы».

Сверх остроты и боли насильственного изгнания первые месяцы были полны тревоги — не потеряется ли от этого сотрясения способность писать. Один верный путь всегда видел Солженицын — «уйти в главную работу... она и выведет сама». Высылка вырвала его из погруженности в «Красное Колесо», но она же распахнула новые, сказочно богатые возможности для сбора достоверных материалов, чему писатель отдался со страстью. Он работает в Гуверовском институте, лучшем на Западе хранилище по истории русской революции, в архивах Йельского и Колумбийского университетов, а дома может получить любой нужный источник по межуниверситетскому абонементу. Стремительно выросла и Библиотека «Красного Колеса»: все напечатанное русской эмиграцией стало теперь доступно. «Вот была наконец передо мной — Революция! С юности я и знал в себе интерес и темперамент описывать именно революцию, и был готов и пристрастен к этой работе». По словам писателя, история революции и работа над ней были его дыханием все годы изгнания. «Я чувствовал себя — мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию после-советскую, будущую, — мостом, по которому, черезо всю пропасть советских лет, перетаскивается тяжело груженный обоз Истории, чтобы бесценная поклажа его не пропала для Будущего». «Красное Колесо» потребовало двадцать лет неразгибной работы (1969–1989).

На выставке представлен весь рукописный массив эпопеи.

Колоссальный архив «Красного Колеса» сохранился в полноте, он позволяет проследить работу автора от начальных планов и огромного собрания заготовок и выписок, от первых черновых набросков — через все последовательные рукописные редакции — и вплоть до наборных листов. Но в этом архиве есть и такие составные рабочие части, которые не умещаются даже внутри гигантского обода «Колеса», выпирают из него и по оси времени, и по географической широте, и объемом собранной коллекции подлинных эпизодов. Такова Картотека «Красного Колеса». Задумав писать о русской революции еще студентом-первокурсником, в 1936, Солженицын с тех пор все годы «собирал — когда в бумаге, когда лишь в одной памяти — эпизоды, случаи, факты, хронологию, доступные материалы, соображения, оценки, мысли». Однако успех работы зависел от правильной организации этих сотен и тысяч хаотически скопившихся записей, и Солженицын разработал систему их разноса, разметки, группировки — в разветвленную по многим направлениям Картотеку (темы и проблемы, «узловые» события, персонажи исторические и вымышленные, язык, быт, эскизы портретов, документы и пр.). Картотека размещалась в склеенных вручную конвертах из плотной бумаги, к ним позже добавились картонные папочки, к концу работы общее число их выросло до трех сотен. Писатель констатировал, что объем изученного и заготовленного материала, наполнившего Картотеку, по некоторым направлениям стократно, но уж двадцатикратно всегда — превышает объем окончательного авторского текста. На выставке может быть показана лишь небольшая часть этой поразительной россыпи конвертов с их содержимым. В полноте же своей Картотека «Красного Колеса» — не просто подсобные заготовки в мастерской писателя, но своего рода отдельное творение Солженицына.

Другое уникальное творение писателя в неизвестном до сих пор жанре —«Дневник Р-17», дневник, тридцать лет сопровождавший работу над Романом о Революции 1917 года (записи с 1960 по 1991 год заполнили две общие тетради). Автор разговаривал, советовался с дневником, делил с ним мучительность сомнений и радость находок, дневник был его постоянным собеседником, страстным, взыскательным и необходимым. За исключением небольших отрывков, «Дневник» еще не публиковался. На выставке представлены обе тетради.

Сорок лет, с 1947-го, занимался Солженицын составлением «Словаря языкового расширения». В одном из интервью (1983) на замечание журналиста: «Бросается в глаза ваш страстный интерес к слову как к таковому» — писатель ответил: «Слово — это постоянное дыхание писателя. Я занимаюсь русским языком ежедневно в течение уже 35 лет. И всё лагерное время занимался. Всем другим было опасно заниматься, не мог я держать в руках книгу по истории революции. А словарь — это как будто безобидно. И вот я занимался обработкой русских словарей, и особенно словаря Даля. Русский язык, как и всякий современный язык, слишком быстро сужается в объёме. Однако вокруг того, что являет собой сегодняшний язык, есть ещё не отмерший слой. Моя работа — именно в этом слое. Я делаю экстракты, выписки тех слов, которые можно сохранить для живого употребления в языке». На выставке можно видеть все этапы долгой работы: и самодельные блокнотики лагерного производства, заполненные словарными выписками, и второй том словаря Даля, прошедший с Солженицыным все пересылки, этапы и каторжный лагерь Экибастуз, и записные книжки 1980-х годов («Последний круг»), и машинопись с авторской правкой, и долгожданное издание Словаря.

В годы изгнания в Вермонте мы подготовили 20-томное собрание сочинений, его печатало в Париже издательство «ИМКА-Пресс» с 1978 по 1991 год. Автор так писал о необходимости собрания с выверенными окончательными текстами: «Такие смятенные и переколышливые были годы в Советском Союзе — ни один текст никогда до конца не отделан, не доработан, а ещё и сознательно искажён, подчиняясь тактике укрыва до времени. Если не довершить, дочистить, докончить теперь — то когда же? Не простое писательское желание видеть поскорее эту череду томов, но внутренняя боль, что всё не прибрано, и не на месте, и можно не успеть при жизни». Кроме уже известных произведений, напечатанных в «вермонтском» Собрании в последних авторских редакциях, в нем впервые были опубликованы несколько рассказов, киносценарии, две пьесы, большая часть обширной публицистики, все «Красное Колесо». На выставке можно видеть это собрание сочинений, давно ставшее раритетом.

Солженицын был, кажется, единственным, кто верил, что доживет до возврата на родину. Упорно работал и неизменно ждал, когда откроется путь — в Россию. «Будущую, полубудущую, или хоть немного благоприятную, — писал он в 1978. — Только тогда откроется во мне и способность писать маленькие рассказы — уже о современности. Только тогда, в обновляемой России, захочется и действовать, и попытаться повлиять, чтоб не пошла она опять по февральскому гибельному пути. Новый напор жизни, и читатели наконец русские, без перевода, — это и будет ещё одним рождением, ещё одной юностью, при седой бороде. (И хотя рассудок не видит, как бы это могло статься, — но всем предчувствием верю, что возврат произойдёт ещё при моей жизни.)»

Так и случилось. Указ о лишении гражданства был отменен, обвинение снято. Спустя 20 лет после высылки, в мае 1994, Солженицын вернулся на родину. Он возвращался навстречу потоку покидающих страну, возвращался разделить с соотечественниками неясную, тревожную судьбу. Но реальный возврат его совершился раньше: в 1990 был напечатан на родине «Архипелаг ГУЛАГ», «камушек неподъёмный, окаменелая наша слеза». «Жаждали мы этого, бились за это — а сейчас неохватимо: такая скрытая лютая правда — полилась-таки по стране!» В том же году огромным тиражом вышла статья Солженицына «Как нам обустроить Россию?» — его «посильные соображения» о поисках наилучших путей возрождения страны (но, несмотря на объявленную гласность, горячее общественное обсуждение поднятых вопросов, едва начавшись, было тут же пресечено сверху).

За первые два года на родине Солженицын исколесил две дюжины областей, встречался со множеством людей, с интеллигенцией городской и сельской, с учителями, студентами, речниками, врачами, с учеными и фермерами, директорами заводов и обитателями поселковых трущоб, он записывал их просьбы, советы, умоления, настояния — в надежде донести все это до слуха власть имущих. Надежда эта в 1990-х не сбылась. Но в 1995 предоставили ему телеэфир, раз в две недели по пятнадцать минут («по минуте в день»). Он говорил о жгучих неустройствах тех лет: о школе и образовании, о псевдовыборах, о судьбе отрезанных соотечественников, о значении и итогах победной Войны, о новой войне в Чечне. Спустя полгода передачу без объяснений закрыли. Тогда тексты этих горьких монологов вместе с выступлениями писателя в нескольких российских университетах и в Государственной думе были напечатаны в книге «По минуте в день». Солженицын продолжал неустанно действовать в общественном, благотворительном, культурном поле: во многом благодаря его усилиям была создана и открыта общественная Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» на Таганке, куда он передал сотни собранных им в изгнании неопубликованных рукописей русских эмигрантов (теперь это Дом русского зарубежья, носящий имя Солженицына); его благотворительный фонд по сей день помогает тысячам больных стариков, бывших узников ГУЛАГа; он основал ежегодную Литературную премию, к 2013 году наградившую два десятка российских писателей и деятелей культуры.

По возврате богата была и литературная жатва Солженицына: ему дано было счастье видеть опубликованными на родине все прежде запрещенные его книги. И еще большее счастье — неиссякающего творческого плодородия: он напечатал восемь новых Двучастных рассказов и новый цикл «крохоток» (исполнилась мечта возврата к «малой форме»), несколько крупных публицистических работ, в том числе «Россия в обвале», продолжал писать начатую в середине 1980-х «Литературную коллекцию» (его читательские заметки) и опубликовал два десятка очерков (о Пильняке, Тынянове, Андрее Белом, Замятине, Шмелеве, Чехове, Леонове, Бродском, Самойлове, Белове, А.К. Толстом и др.). Он выполнил последнюю редакцию главного труда своей жизни — «Красного Колеса» и участвовал в работе над изданием первых томов нового тридцатитомного Собрания сочинений (десять томов которого вышли при его жизни).

В одном из интервью последних лет спросил его собеседник: «Какое Ваше самое большое желание?» Александр Исаевич ответил: «Чтобы русский народ, несмотря на все многомиллионные потери в XX веке, несмотря на нынешний катастрофический упадок, — не пал бы духом, не пресёкся в существовании на Земле — но сумел бы воспрять. Чтобы в мире сохранились русский язык и культура. (И сохранилась бы в том и моя скромная доля.)»